「電気主任技術者」は、電気事業法に基づいて設けられた国家資格です。この資格は、ビルや工場、発電所、変電所などの電気設備を安全に運用するために、必要な知識や技術を有していることを証明するものです。

「電気」は非常に便利なものである一方で、非常に危険なものでもあります。そのため仕事として電気を扱うものには専門的な知識が求められます。

この記事では、電気主任技術者の仕事内容や、なり方、資格のメリット・デメリットなどの基礎知識をご紹介します。

1.電気主任技術者とは

1.1.電気主任技術者は国家資格

電気主任技術者は、電気事業法に基づく国家資格で、ビル、マンション、工場、発電所、変電所などの電気設備の保安・監督をおこなうために必要な資格です。

私たちの生活に電気は必要不可欠です。電気が安全に私たちに届けられるように管理しているのが、電気主任技術者なのです。

1.2.第一種・第二種・第三種の違い

電気主任技術者の資格には、第一種、第二種、第三種の3つのレベルがあり、資格によって扱える電圧はそれぞれ異なります。

それぞれの違いは下記の通りです。

| 第一種電気主任技術者 | 高圧電気設備を含む全ての事業用電気工作物を扱うことができる |

| 第二種電気主任技術者 | 電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物を扱うことができる |

| 第三種電気主任技術者 | 電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物を扱うことができる ※出力5千キロワット以上の発電所を除く |

第一種は高圧電気設備を含む全ての事業用電気工作物を扱うことができ、第二種は17万ボルト未満、第三種は5万ボルト未満と区分されています。第三種、第二種、第一種と進むにつれ、扱える範囲が広がるため、第三種から徐々に上位資格を目指していきましょう。

1.3.電気主任技術者が必要な理由

事業者が電気工作物を設ける場合、電気主任技術者を選任しなくてはいけないと法律で定められています。また、事業用の電気工作物は電気主任技術者しか扱うことができない独占業務です。

定期的に点検することは、電気事業法第42条第1項及び第4項によって、定期的に点検をすることが定められているため、社会にとって欠かせない重要な仕事の一つといえるでしょう。

高い専門知識と、技術が求められる電気主任技術者は、常に最新の電気設備に移管する知識を更新し続ける必要がありますが、電気主任技術者おかげで事故防止や効率的な電気設備運用が実現され、ひいては社会全体の安全性向上にも寄与していますので、非常にやりがいのある仕事といえるのではないでしょうか。

では、具体的に、電気主任技術者はどのような仕事内容なのかみていきましょう。

2.電気主任技術者の仕事

電気主任技術者の活躍の場所は、多岐にわたります。「電気に関わる場所」として真っ先に思いつくのはおそらく発電所や変電所などかと思われますが、それ以外にも、工場やマンション、ビルなどで活躍することもあります。

発電所でもビルでも工場でも、電気主任技術者の主な業務内容は電気の監督と保安です。しかし、それ以外にもさまざまな仕事があります。

2.1.電気設備の点検作業

電気主任技術者の重要な役割の一つは、電気設備の点検作業です。つまり、ビルなどの建物の保安と維持です。

設備の安全性を確保し、潜在的な故障を未然に防ぐために、定期的な点検は非常に重要です。点検では、電流や電圧の測定、配線の状態確認、漏電防止のための絶縁体の抵抗の測定、ネジの状態確認、非常用発電機の点検など、不具合がないかをチェックします。

万一、トラブルが発生した場合、迅速に原因の特定と対策を講じなければいけません。必要に応じて電気工事士やほかの専門家と連携を取りながら、修理の計画を立て、その実施に立ち会うことも求められます。

2.2.電気設備の故障対応

電気設備に不具合が起きた際には、不具合の原因を迅速に突き止めることが求められます。その原因に応じて必要な工事を判断し、故障対応をおこないます。必要があれば、電気工事士へ修理の依頼も発生し、工事当日は立ち会います。

3.電気主任技術者の資格

電気主任技術者の資格の難易度についても簡単に解説しておきましょう。

電気主任技術者の資格には、第一種・第二種・第三種の3種類があります。

上記で説明した通り、第一種ではすべての事業用電気工作物を、第二種では電圧17万ボルト未満までを、第三種では電圧5万ボルト未満まで(※出力5000キロワット以上の発電所以外)を扱えます。

第一種は第二種の、第二種は第三種の上位資格です。

3.1.電気主任技術者の試験日程と試験概要

電験一種と電験二種は、一次試験・二次試験があります。

一次試験は、理論、電力、機会、法規についてのマークシートによる筆記試験、二次試験は、電力・管理、機会・制御についての記述試験です。

電験三種は、マークシートによる筆記試験とCBT方式とを選択できます。CBT方式とは、決められた期間内で都合の良い日時・場所を選択してコンピュータを利用して受験する試験方式のことです。

●電験一種・第二種試験日程

| 申込期間 | 2025年5月19日~6月5日 |

| 試験日 | 一次試験(筆記) 2025年8月31日 二次試験 2025年11月16日 |

| 受験手数料 | インターネット申込 13,800円 郵送での申込 14,200円 |

※原則としてインターネットによるお申込です

●第三種試験日程

| 申込期間 | 上期 2025年5月19日~6月5日 下期 2025年11月10日~11月27日 |

| 試験日 | 上期 CBT方式 2025年7月17日~8月10日 筆記方式 2025年8月31日 下期 CBT方式 2026年2月5日~3月1日 筆記方式 2026年3月22日 |

| 受験手数料 | インターネット申込 7,700円 郵送での申込 8,100円 |

※原則としてインターネットによるお申込です

出典:電気技術者試験センター 第三種受験案内

3.2.電気主任技術者の合格率

合格率は、年度によって違います。

2024年度の合格率も含めた推移は下記の通りです。

●各試験の合格者推移

電験一種 一次試験

| 年度 | 合格率 |

| 2019年度(令和元年度) | 24% |

| 2020年度(令和2年度) | 50% |

| 2021年度(令和3年度) | 31% |

| 2022年度(令和4年度) | 31% |

| 2023年度(令和5年度) | 33% |

| 2024年度(令和6年度) | 30% |

電験一種 二次試験

| 年度 | 合格率 |

| 2019年度(令和元年度) | 17% |

| 2020年度(令和2年度) | 14% |

| 2021年度(令和3年度) | 8% |

| 2022年度(令和4年度) | 21% |

| 2023年度(令和5年度) | 18% |

| 2024年度(令和6年度) | 16% |

電験二種 一次試験

| 年度 | 合格率 |

| 2019年度(令和元年度) | 24% |

| 2020年度(令和2年度) | 27% |

| 2021年度(令和3年度) | 26% |

| 2022年度(令和4年度) | 35% |

| 2023年度(令和5年度) | 24% |

| 2024年度(令和6年度) | 29% |

電験二種 二次試験

| 年度 | 合格率 |

| 2019年度(令和元年度) | 23% |

| 2020年度(令和2年度) | 28% |

| 2021年度(令和3年度) | 17% |

| 2022年度(令和4年度) | 24% |

| 2023年度(令和5年度) | 18% |

| 2024年度(令和6年度) | 19% |

電験三種

| 年度 | 合格率 | 科目合格率 |

| 2019年度(令和元年度) | 9% | 32% |

| 2020年度(令和2年度) | 10% | 30% |

| 2021年度(令和3年度) | 12% | 33% |

| 2022年度(令和4年度) | 12% | 29% |

| 2023年度(令和5年度) | 19% | 34% |

| 2024年度(令和6年度) | 16%(上期) | 31% |

電験三種の合格率はおおむね10パーセント前後、年によっては20%弱のときもありました。

ただし、科目合格は30パーセント前後で推移しています。

電験二種の一次試験の合格率は約20%~30%前後です。記述式の二次試験の合格率は近年は20%前後で推移しております。

電験一種では、一次試験は近年では約30%前後で推移しておりますが、50%合格した年もありました。また二次試験も20%前後で推移しておりますが、10%を切った年もあり、年度による合格率のばらつきがやや多く見られます。

なお、どの試験にも「科目合格」があります。

難易度は個人の資質・学んできた学問によって違いがありますが、電気主任技術者の認定校とされた学校において、単位を取得していれば取得は比較的容易です。

「科目合格」の制度をうまく活用し、効率的に資格取得を目指しましょう。

4.似た職業との相違点

電気主任技術者とよく混同される「電気工事士」と「電気保安技術者」についてご紹介します。

4.1電気主任技術者と電気工事士の違い

電気主任技術者と電気工事士の違いについてご説明します。

どちらも電気を扱う点においては共通していますが、職務内容や役割において明確な違いがあります。

電気主任技術者は、電気設備の保安・監督・運用を主な仕事としており、電気設備の安全管理や保守、法令遵守などが求められています。

一方、電気工事士は、電気工作物の工事を主な仕事としています。

つまり、電気主任技術者は保安や監督が主体であるのに対し、

電気工事士は工事自体が主な業務となります。

また、電気主任技術者は事業用電気工作物の保安責任を負いますが、

電気工事士は工事を通じてその設置や改修に貢献するという違いがあります。

なお、電気工事士の資格取得に際しては、電気主任技術者の資格を持っている場合、筆記試験が免除される特典があります。ただし、実技試験は別途受験が必要です。

収入は、電気主任技術者のほうが高い傾向があります。

4.2電気主任技術者と電気保安技術者の違い

「電気主任技術者」と「電気工事士」はどちらも国家資格ですが、「電気保安技術者」という資格はありません。

では、「電気保安技術者」とはどういった人を指すのでしょうか。

正確な定義はなく、現場での使われ方は様々ですが、一般的には「電気主任技術者や電気工事士と同程度の知識を持っている者」と認識されます。

つまり、電気保安技術者には「電気設備の工事をおこなうときにその保安をおこなえる責任者」としての役割が求められているといえるでしょう。

5.電気主任技術者のメリット

電気主任技術者のメリットについて説明します。

5.1.メリット①年収1,000万以上を目指せる

電気主任技術者の資格は、高い専門性を持つため、年収が1,000万円以上を目指せます。

国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得社の平均年収は460万円のため、高収入を目指すことができます。

市場の需要も高いため、求人の選択肢も広がり、さらなるキャリアアップが期待でき、安定した収入を得るチャンスも向上します。

5.2.メリット②需要が高い

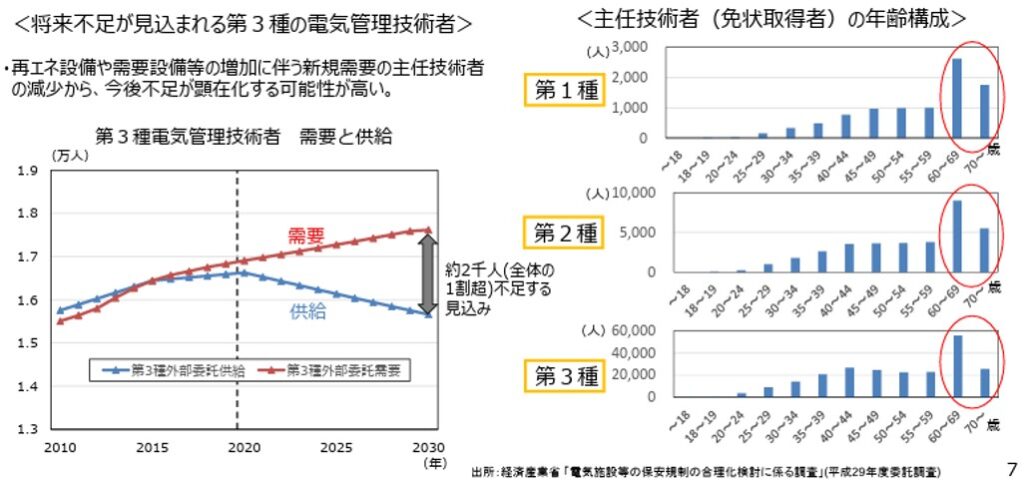

また、電気主任技術者の高齢化が進んでおり、経済産業省の「電気保安体制を巡る現状と課題」によると免状取得社の6割が50歳以上、約4割が60歳以上です。

電気主任技術者は、就職・転職、独立の際にも、非常に有利な資格です。

さらに電気設備の保安・監督は独占業務のため、有資格者でなければ携わることができません。つまり、電気設備を扱う場所には、それを保安・監督する人を必ず置かなければならず、需要がなくなることはありません。

5.3.メリット③プライベートを大切にしながら働ける

電気主任技術者は、柔軟な働き方ができることが大きなメリットです。一般的な会社員の働き方とは異なり、自分で自分の働く時間を管理することができるため、自分らしく働くことが可能です。

また、年齢制限も定年もないため、リタイアしたあと独立して働くという選択も可能です。収入もプライベートも両方大切にしたい人にとっては、電気主任技術者は魅力的な選択肢でしょう。

6.電気主任技術者のデメリット

では、電気主任技術者のデメリットについても確認していきましょう。

6.1.デメリット① 人手不足な労働環境

電気主任技術者の業界では人手不足が深刻な問題となっています。

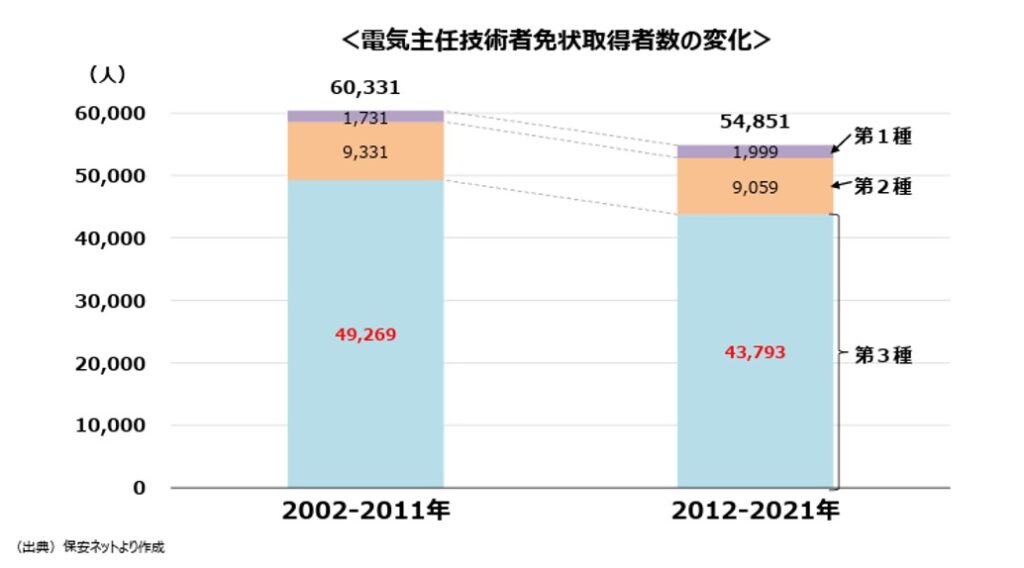

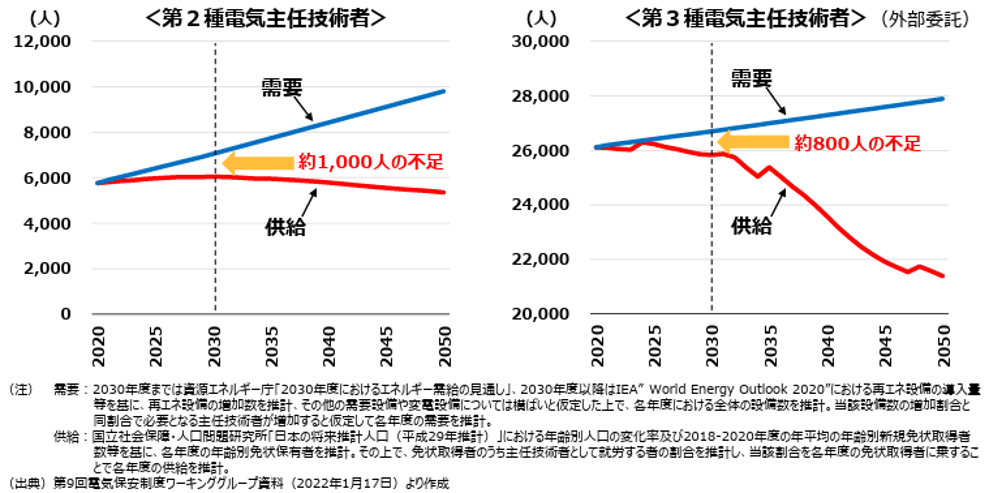

電気主任技術者の資格取得者が減少している中で、再エネ設備等は増加しており、需要に対する供給にギャップがある状況が指摘されています。

電気主任技術者数の推移

このまま新たな対策を講じない場合、2030年時点で、第三種電気主任技術者や約800人、第二種電気主任技術者は約1,000人不足する可能性が指摘されています。

求人数が増加している一方で、その仕事を担える人材が不足している現状のため、現場での負担が増えてしまうことが懸念されています。

しかし、逆に考えると、求める条件での仕事が見つかりやすいということでもあり、デメリットの一方、自分自身の実力を身につければメリットにも転じやすい状況といえるかもしれません。

6.2.デメリット② 勤務時間が不規則

電気設備は、24時間稼働しているものもあります。

万一、トラブルが発生すれば、夜間であっても駆けつけなければいけません。また、年次の定期点検は基本的に夜間におこなうため、勤務時間は不規則になります。

「平日9時~17時の勤務」のような一般的な会社員の勤務形態を望む人には、難しいでしょう。

6.3.デメリット③ 常に新しい知識を学ぶ必要がある

電気主任技術者は、非常に重要で責任感が必要な役割を求められています。さらに、どんどん技術が進歩し、法令の変更も頻繁におこります。そのため、業界のトレンドに対応するべく、定期的な学習や研修が不可欠です。

「資格を取得したから、学ぶのは終わり」という姿勢では、仕事を続けていくのが難しくなるかもしれません。電気主任技術者は、自らの成長を維持し続ける意欲が必要不可欠な職業です。

JHKなら、定期的に勉強会をおこない、法令変更や業界トレンドはもちろん、新しい機器の情報なども会員のみなさまにお伝えしています。

また、不明なことがあれば、いつでもJHKにご相談いただける環境を整えています。

7.電気主任技術者に向いている人は

どんな人が電気主任技術者に向いているのでしょうか。

7.1.責任感がある人

電気主任技術者は、電気工作物の保安監督を任されています。万一、事故が起きた場合、その影響は非常に大きなものになるでしょう。日々の業務が、人々の安全に繋がり、安心した生活を支えているのです。

電気主任技術者には、設備の安全性や故障に対する迅速な対応が求められており、それに誠実に責任感をもって取り組める人が電気主任技術者に向いています。

7.2.コミュニケーション能力のある人

あまり縛られず自由に働ける電気主任技術者ですが、コミュニケーション能力は意外にも非常に重要です。

電気主任技術者は監督の役割を担うため、あらゆる関係者とコミュニケーションを取る場面が出てきます。

また、年次点検など一人でおこなわない点検では、周りの仲間に応援をお願いすることもあります。個人で動ける仕事だからこそ、横のつながりは大切にするとよいでしょう。

7.3.細かい作業を丁寧に取り組むことができる人

電気主任技術者の仕事は、非常に細かいところにも注意を払い、少しの異常も見逃さないことが求められています。小さなことにも一生懸命取り組める人が電気主任技術者に向いているでしょう。

毎日の点検業務は、単調で飽きてしまう、と感じる人もいるかも知れません。しかし、単調であるということは、電気主任技術者がその安全を守れている、ということ。ほんの些細なミスが大事故につながる可能性があるため、その単調な細かい仕事を、丁寧に取り組む姿勢が何よりも大切なのです。

8.電気主任技術者になるには

では、電気主任技術者になるにはどうしたら良いのでしょうか。

一般的には、試験に合格し資格を得ることで電気主任技術者になれますが、経済産業省が認定する教育施設を卒業して認定申請を行うことで資格を得ることもできます。

8.1 方法1 電気主任技術者の試験に合格する

| 理論 | 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの |

| 電力 | 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの |

| 機械 | 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの |

| 法規 | 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの |

8.2 方法2 認定校を卒業し、実務経験を積み、認定申請をおこなう

電気主任技術者になるには、試験に合格する以外に、認定校を所定の単位を修得して卒業し、所定の実務経験を積んでから申請をすることで、免状を交付する方法もあります。

認定校は、全国各地にあります。

所定の単位を修得後、一定年数の実務経験を積むことが必須です。実務経験の詳細は、各地域の産業保安監督部(署)電力安全課 へお問い合わせください。

万一、修得単位が不足している場合、その不足単位に相当する試験科目を受験し合格すればその単位が修得されたとみなされる「科目合格」の制度もあります。その場合、実務経験等の資格要件を満たせば免状交付の申請が可能です。

参考:

第三種電気主任技術者 令和6年度下期試験受験案内

第一種 第二種電気主任技術者 令和6年度試験受験案内

9.まとめ 電気主任技術者とは

電気主任技術者は、電気設備の保安管理や点検業務を担当する重要な仕事です。独占業務で、設置が義務付けられているため、需要も高く、安定して働くことができるでしょう。

一方で難易度も高い資格でもあるため、よく準備をして臨むことをおすすめします。

電気主任技術者としてどう働きたいか、それにはこの資格はどう寄与するのか…など、キャリアの目的をしっかり見定めましょう。

JHKでは、電気主任技術者を募集しています。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

10.よくある質問

電気主任技術者に関してよく寄せられる質問を集めました。

10.1.未経験でも電気主任技術者になれますか?

電気主任技術者の受験には、実務経験は求められません。そのため、未経験であっても電気主任技術者になることは可能です。

しかし、電気主任技術者として実務の中で学ぶことは想像以上に多く、一定の努力と学習が必須です。資格取得後は「未経験OK」の求人から少しずつスキルと経験を積んでいくようにすると良いでしょう。

10.2.電気主任技術者資格の難易度は?

電気主任技術者の資格は、専門的な知識と技術が求められるため、試験の難易度は比較的高めです。

合格率については、すでに記していますので、ぜひ参考にしてみてください。

入門として位置づけられている第三種電気主任技術者の資格も、専門的な内容のため決して簡単な試験ではありません。

第二種、第一種の試験は、第三種で学んだことがベースとなっているため、合格率がやや上がっていますが、応用問題が増えるため、しっかり知識を定着させる必要があります。