第三種電気主任技術者は、電験三種とも呼ばれる電気の国家資格です。取得することで、発電所や変電所、工場やビルなどに設置されている電気設備の保守・管理業務に従事できます。

電気主任技術者の資格は一種から三種に分類されているのが特徴です。そのため、一種・二種と比べて三種はどう違うのか、試験はどのように実施されるのかといった情報を集めておきましょう。

この記事では、電験三種の取得後にできる仕事内容や試験の難易度を詳しく解説します。試験日や受験資格などもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 電験三種とは

はじめに、電験三種がどういった資格なのか概要や一種・二種との違いを解説します。仕事内容を含めて、資格の全貌をみていきましょう。

1.1 電験三種の概要

電験三種は、正式名称「第三種電気主任技術者」と呼ばれる資格です。受験には特定の資格要件はありません。学歴や年齢、国籍は問わず、誰でも受験することが可能です。

電気事業法にて定められた国家資格で、取得すると電気主任技術者の業務に従事できます。

電気主任技術者の業務は、主に電気設備の保守・管理です。発電所や変電所、ビルや工場といった建物に設置されてある電気設備に異常がないかを確認します。

また、電気設備の保安・管理業務は、電気主任技術者試験の合格者しか従事できません。そのため、電験三種の取得によって従事できる業務は「独占業務」となります。

1.2 電験一種、二種との違い

電気主任技術者試験(電験)は、第一種から第三種に分類されている資格です。電験三種と電験二種・一種は取り扱える電圧の大きさが異なります。

それぞれで取り扱える電圧の大きさは、以下の通りです。

| 区分 | 取り扱える電圧の範囲 |

| 電験三種 | 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く) |

| 電験二種 | 電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物 |

| 電験一種 | すべての事業用電気工作物 |

電験三種が取り扱える電圧の大きさは、一種・二種と比較してもっとも低いです。それでも高圧受電設備は6,600ボルトで受電していることを考えると、電験三種でも多くの電気工作物を取り扱うことができます。

私たちの生活において電気設備は必要不可欠な存在であり、電気主任技術者の仕事は独占業務でもあるため、電験三種でも需要は十分に高いといえるでしょう。

電験三種をスタートラインに据えて、第二種、第一種へと上位資格を目指していくとよいでしょう。

1.3 電験三種の仕事内容

第三種電気主任技術者は、電気設備の保守・管理が主な仕事内容となります。電気設備をもつ事業者は、事業用電気工作物(電気設備)の保安のために、電気主任技術者の資格をもつ者を監督者として選任することが定められています。

電気主任技術者の具体的な作業内容は以下の通りです。

- 電気設備の点検作業

- 電気設備周辺の清掃作業

- 電気設備の故障対応

メインとなるのは、電気設備の点検です。重大な事故につながらないよう、電圧や電流、漏れ電流などの計測、ときには設備の電気を止めて絶縁抵抗や継電器の動作テストをおこない、異常がないかをチェックします。

また、屋外に設置されている高圧受電設備に草やツタなどが侵入していないか、電気回路や電気機器にほこりがつもっていないかなども確認し、必要に応じて除去・掃除するのも電気主任技術者の仕事です。

このほか、電気設備が故障した際の対応もおこないます。電気設備を安全に使用するための作業を全体的に担うのが特徴です。

電気主任技術者としての業務は、企業や工場の生産活動を円滑に支えるためにも欠かせません。地域の電力供給の安全性を保持する貢献度も高い職業だといえるでしょう。

2.電験三種を取得するメリット

電験三種の資格を取得するメリットは、主に以下の3つです。

- 収入が安定している

- 将来的に需要があり、AIに代替されない

- 独立を狙える

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

2.1 収入が安定している

電験三種を持っていると、収入が安定しやすくなります。電験三種を取得し、第三種電気主任技術者として働く人の平均年収は、300万円〜600万円程度です。

ただし、具体的な年収は就職する企業の規模や経験年数などで異なります。就職を希望する企業の月収・年収等は事前に確認しておきましょう。

電気主任技術者の目安年収は300〜600万円ですが、日本人の平均年収は約478万円(令和6年 国税庁民間給与実態統計調査より)です。そのため、電験三種を取得することで、平均以上の年収を安定して狙える可能性が高まるでしょう。

2.2 将来的に需要があり、AIに代替されない

電験三種を取得することで就ける電気主任技術者は、自家用電気工作物の保安・管理業務に携わる仕事です。そのため、電気の需要が途絶えない限り、仕事がなくなることもありません。

また、電気主任技術者の仕事は技術者に付加価値が付く仕事です。資格を取得した技術者でなければ業務に従事できない「業務独占資格」でもあるため、AIに代替されません。

電気主任技術者が点検する高圧受電設備などは、現場によって劣化が進んでいたり設置場所が異なったりするため、状況に応じた詳細な判断が求められます。臨機応変に対応する力が求められる点からもAIでは代替できない理由の1つです。

収入の安定だけでなく、将来的な需要が途絶えないのも電験三種を取得するメリットといえるでしょう。定年後も活躍できる職業でもあることから、電気主任技術者としての資格は、職業的な安定性を高めるための大きな要素となります。

2.3 独立を狙える

電験三種を取得して電気主任技術者としての実務経験を積めば、転職や独立でも有利に働きます。独立が上手くいけば、年収がアップするだけでなく自由な働き方も実現できます。

電気主任技術者の仕事は基本的に現場でおこなうものなので人とのコミュニケーションが必要不可欠ですが、一緒に働く人は選べないため、どうしても人間関係の悩みというのはなくなりません。

一方で独立が上手くいけば一緒に働く人も選べるため、ストレス関係の悩みも解決しやすくなります。独立には、電気主任技術者としての現場経験だけでなく、営業能力やマーケティング能力も必要となりますが、十分に独立を目指せるのは電験三種を取得するメリットといえるでしょう。

JHK会員インタビュー 技術者は選ぶことができる立場。

僕を僕として評価してくれるこの仕事にデメリットは正直感じません

電気主任技術者として独立するには、専門的な知識だけでなく、クライアントとの信頼関係を築くスキル、クライアントの要望に迅速に応えるための対応力や、適切な提案をおこなうための業界の最新情報のキャッチアップも求められます。

例えば、JHKなどの協会に所属すれば、最新知識を得られる、事務処理等をサポートしてくれるなどのメリットがあります。まずはJHKなどの保安協会に所属しながら、実力を身に着けていくとよいでしょう。

3.電験三種を取得するには

電験三種を取得するには、まず試験の概要を理解していきましょう。また、試験日程や申し込み方法についてもしっかり確認しておく必要があります。

3.1 電験三種の試験の概要

電験三種は、理論・電力・機械・法規の4科目が出題されます。各科目で問われる知識について、以下の表をご覧ください。

|

科目 |

詳細 |

|---|---|

| 理論 | 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測 |

| 電力 | 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料 |

| 機械 | 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理 |

| 法規 | 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理 |

電験三種は、各科目で出題範囲が広いのが特徴です。試験問題に関しても科目ごとに異なるため、試験日までに計画を立てて効率よく勉強する必要があります。

また、試験は年2回おこなわれているため、受験を希望する人は早めに準備を始め、過去問題集や参考書を活用して独自の学習スケジュールを作成しましょう。特に、苦手な分野に時間を割くことで、全体的な理解度を高めることができるでしょう。

3.2 電験三種の受験資格

電験三種には、特別な受験資格がありません。

年齢・性別・学歴などに関係なく誰でも受験できますが、40代~60代の割合が多いでしょう。

はじめにマイページを作成し、マイページにログインし、受験の申し込みをおこないます。

3.3 電験三種(第三種電気主任技術者)の難易度と合格率

電験三種の難易度について、過去の合格率を参考にみていきましょう。

| 年度 | 合格率 |

| 2019年度(令和元年度) | 9% |

| 2020年度(令和2年度) | 10% |

| 2021年度(令和3年度) | 12% |

| 2022年度(令和4年度) | 12% |

| 2023年度(令和5年度) | 19% |

| 2024年度(令和6年度) | 16% |

| 2025年度(令和7年度) | 13%(上期) |

電験三種(第三種電気主任技術者)の難易度は、電験試験の中で比較的入門的な位置づけとされています。しかし、合格率は年度によって変動しますが、例年約10%程度です。令和5年度は19%と高い年もありました。

問われる内容は、基礎的な知識ではあるものの専門的な内容であるため、これから電気の仕事に就こうと考えている方にとって、難易度は決して低くはありません。計算問題の割合は比較的多く、高校数学レベルの学力が求められます。事前にテキストや講座など自分に合う教材を活用し、学習する必要があります。

合格点は各科目とも原則60点です。ただし、試験の難易度等から合格基準点を調整する場合もあります。

3.4 .電験二種(第二種電気主任技術者)の難易度と合格率

電験二種(第二種電気主任技術者)の試験は、主に理論、電力、機械、法規の4科目をマークシート形式でおこなう一次試験と、電力・管理、機械・制御に関する記述式の二次試験に分かれています。

合格率は、一次試験が平均25~30%前後、二次試験が15〜30%程と幅があります。

3.5 電験一種(第一種電気主任技術者)の難易度と合格率

電験一種(第一種電気主任技術者)は、電気主任技術者の中でも最も難易度が高い試験です。第三種・第二種で身につけたものを活かして、高度な知識や技術が求められます。

試験の形式は電験二種と同様です。

一次試験の合格率は近年では約30%前後で推移していますが、令和2年度は50%でした。また、二次試験は、例年15~20%前後の合格率ですが、令和3年度では8%と幅があります。

ハードルが高い試験であることは間違いありませんが、各科目の理解を深め、しっかりと学習することが合格への鍵となります。

3.6 電験三種の試験日程

電験三種の試験がいつおこなわれるのか、確認しておきましょう。

以下の表は、令和7年度における電験三種の試験日をまとめた表です。

| 項目 | 詳細 |

| 申込期間 | 下期試験:2025年11月10日(月)~11月27日(木) |

| 試験日 | 上期試験 【CBT方式】 【筆記方式】 下期試験 【CBT方式】 2026年2月5日(木)~3月1日(日) 【筆記方式】 2026年3月22日(日) |

| 合格発表 | 上期試験: 下期試験:2026年4月上旬 |

電験三種は、年に2回実施されている試験で、試験時間は、理論・電力・機械は90分、法規は65分です。受験方法は、CBT方式と筆記方式の2種類があります。

問題数と配点は次の通りです。

理論:A問題14問×各5点 B問題3問※×各10点

電力:A問題14問×各5点 B問題3問×各10点

機械:A問題14問×各5点 B問題3問※×各10点

法規:A問題10問×各6点 B問題3問×各13~14点

※選択問題を含む

筆記方式は、定められた試験日に試験会場で実施する従来の試験方式です。

一方でCBT方式は、期間内に試験会場・試験日時を自由に選択して受験する方式で、科目ごとに日にちをわけて受験できます。

このため、自分の予定に合わせた受験が可能で、より柔軟に勉強することができます。

また、試験に関する情報は随時更新されるため、変更箇所がないか公式サイトを定期的に確認しましょう。

申込期間や試験日を確認しつつ、自分に適した方法で電験三種を受験しましょう。

3.7 電験三種の受験手数料

電験三種の受験手数料は下記のとおりです。

| 申込方法 | 受験手数料 |

| インターネット申込 | 7,700円(上期・下期ともに) |

| 郵便申込 | 8,100円(上期・下期ともに) |

受験料は、原則インターネット申込みです。

4. 電験三種の勉強時間の目安

電験三種に合格するための勉強時間の目安は、一般的に約1,000時間程度の勉強が必要だと言われています。1日に勉強する量にもよりますが、必要な勉強期間は数ヶ月から1年程度でしょう。

難易度が高い試験のため、コツコツ勉強することが苦にならない人は、独学での勉強に向いている人といえます。

そうでないのであれば、必要に応じて通信教育や予備校などのスクールなどを活用することも選択肢の一つです。費用はかかりますが、効率的に勉強をすることが可能です。

また科目数が多いため、一度に全ての科目で合格を狙うのではなく、科目合格制度をうまく活用することもおすすめです。

4.1 科目合格制度を有効に使おう

電験三種には科目合格制度が設けられています。

科目合格制度は、理論・電力・機械・法規の4科目ある電験三種の試験で一部科目のみ合格した場合、科目合格として翌年度・翌々年度の試験では合格した科目の受験が免除される制度のことです。

つまり、電験三種は、3年以内に4科目全てに合格できれば試験合格となります。そのため、一発合格が難しいと感じた場合は、科目合格制度を上手く活用するとよいでしょう。

| 科目合格した試験年度 | 免除期間 |

| 令和6年度 上期 | 令和8年度 下期まで |

| 令和6年度 下期 | 令和9年度 上期まで |

| 令和7年度 上期 | 令和9年度 下期まで |

| 令和7年度 下期 | 令和10年度 上期まで |

| 令和8年度 上期 | 令和10年度 下期まで |

上記例のように、該当科目の試験免除は、最大で連続5回まで となりますので注意しましょう。

この制度をうまく活用し、自分のペースで学習を進めていきましょう。

4.2 認定校で免状取得も可能

認定校で所定の単位を修得して卒業し、所定の実務経験を有して申請すると資格取得が可能になります。

①認定校を卒業 → ②所定の単位を修得 → ③所定の実務経験 → ④免状交付申請

①卒業された学校が認定校かどうかは、卒業された学校へ直接お問い合わせください。

②所定の単位の修得状況が不明の場合は、卒業された学校で発行する「履修単位証明書(電験用)」で確認してください。

③所定の実務経験の詳細は、各地域の産業保安監督部(署)電力安全課 へお問い合わせください。

④免状の交付申請窓口は、各地域の産業保安監督部(署)電力安全課等です。

詳しくは、第三種電気主任技術者試験 受験案内をご確認ください。

5. 電験三種の試験内容

最後に、過去に電験三種で出題された問題を科目別にみていきましょう。

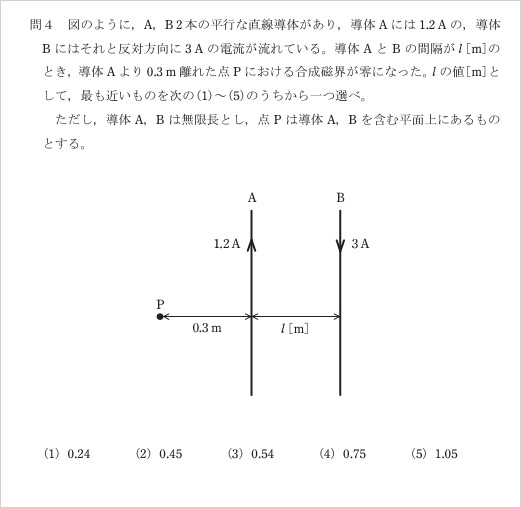

▼理論の過去問

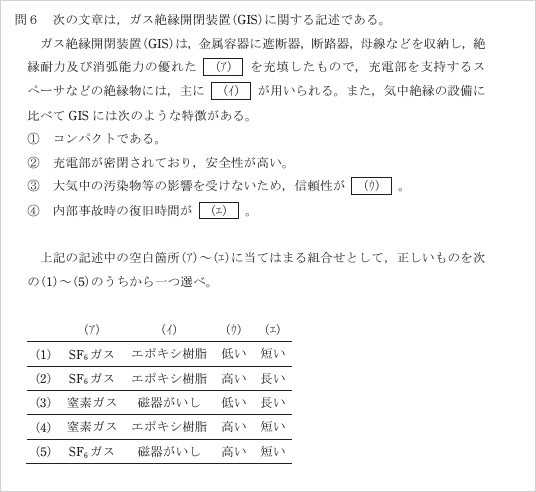

▼電力の過去問

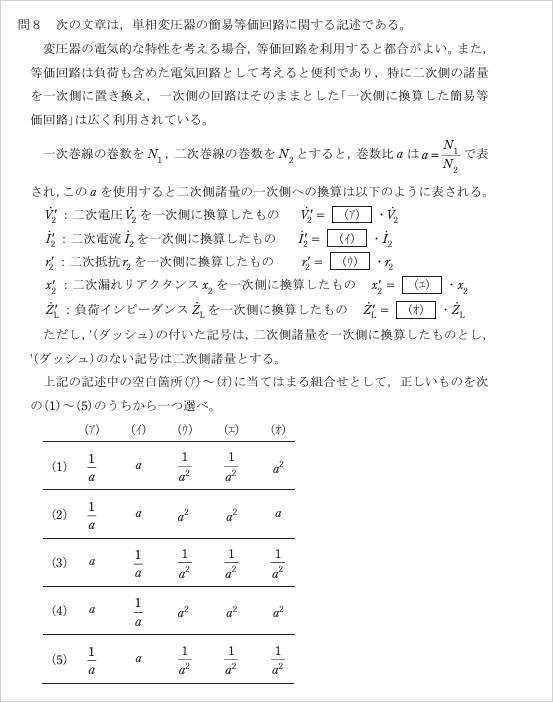

▼機械の過去問

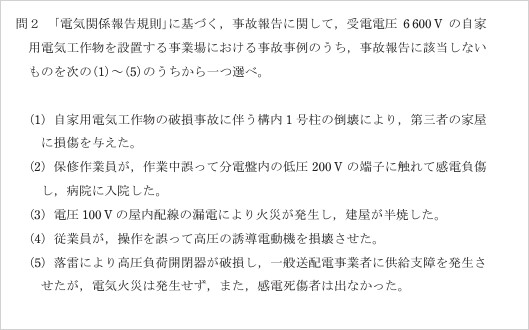

▼法規の過去問

過去に出題された問題をみると、科目ごとに出題される傾向が異なることがわかります。そのため、どの科目でも過去問題を繰り返し解いて傾向を掴むことが大切です。

対策する際は、過去5〜10年分を2〜3周反復することを目安に実践しましょう。参考書を併用しながら少しずつ解ける問題を増やすことで電験三種に合格する力が身につきます。

焦らず、計画的に学習を進めることが合格への近道です。

6. まとめ 効率的に電気主任技術者対策

電験三種に合格するためには、効率的な学習方法と計画的な対策が不可欠です。まず、過去問を徹底的に分析し、出題傾向を把握していきましょう。

また、科目合格制度を活用して、自分の得意科目を先にクリアすることで、精神的な負担を軽減しつつ学習を進めることがおすすめです。

しっかりと対策をして、自信をもって回答できるように準備しましょう。