電験三種の理論は、直流・交流回路や三相交流回路、磁気や電子回路など、電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するものが出題される科目で、計算問題を中心に出題されます。他の3科目(電力、機械、法規)の基礎理論的な要素も多く含まれているため、最初に学習することをおすすめします。

試験時間は90分設けられていますが、A問題14問・B問題3問で構成されているため、効率よく時間を使わなければ試験終了に間に合わなくなるでしょう。問われる内容は、基礎のみではないため難易度はやや高い試験といえるでしょう。

この記事では、電験三種の理論に関して詳しく解説します。独学でも合格できるよう、勉強方法のコツもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 電験三種の理論とは

電験三種の理論は、さまざまな分野の理論的な要素が出題される科目です。電気・電子理論や電気・電子計測の分野から構成されています。

複数の分野の理論的な要素をメインとしているため、出題される問題は計算問題の割合が多い傾向です。そのため、計算問題が苦手な方は限られた時間の中でスムーズに解けるよう、問題演習を多く解くなどの対策をしなければなりません。

また、理論で勉強する知識は他の科目での計算問題でも役立ちます。これから電験三種を勉強する方が最初に対策する科目として理論はおすすめといえるでしょう。

2.理論分野の合格率

以下は、令和3年度以降における四科目合格者及び科目ごとの合格率をまとめた表です。

| 総受験者数 | 四科目合格者 | 合格率 | |

| 令和7年度上期 | 24,766人 | 3,201人 | 12.9% |

| 令和6年度下期 | 24,547人 | 4,117人 | 16.8% |

| 令和6年度上期 | 25,416人 | 4,064人 | 16% |

| 令和5年度下期 | 24,567人 | 5,211人 | 21.2% |

| 令和5年度上期 | 28,168人 | 4,683人 | 16.6% |

| 令和4年度下期 | 28,785人 | 4,514人 | 15.7% |

| 令和4年度上期 | 33,786人 | 2,793人 | 8.3% |

| 令和3年度 | 37,765人 | 4,357人 | 11.5% |

| 理論 | 電力 | 機械 | 法規 | |||||

| 合格者 | 科目合格率 | 合格者 | 科目合格率 | 合格者 | 科目合格率 | 合格者 | 科目合格率 | |

| 令和7年度上期 | 3,217人 | 18.7% | 4,211人 | 24.8% | 3,203人 | 19.1% | 3,990人 | 23.1% |

| 令和6年度下期 | 5,044人 | 29.2% | 4,185人 | 25.3% | 4,160人 | 24.9% | 4,144人 | 24.4% |

| 令和6年度上期 | 4,103人 | 23.2% | 4,365人 | 25.2% | 4,592人 | 26.3% | 4,902人 | 27.3% |

| 令和5年度下期 | 5,588人 | 26.6% | 4,685人 | 25.4% | 4,673人 | 24.6% | 5,899人 | 28.8% |

| 令和5年度上期 | 5,102人 | 24.6% | 3,540人 | 20.8% | 5,807人 | 28.4% | 3,566人 | 18.4% |

| 令和4年度下期 | 5,102人 | 24.6% | 3,540人 | 20.8% | 5,807人 | 28.4% | 3,566人 | 18.4% |

| 令和4年度上期 | 6,554人 | 23.1% | 5,610人 | 24.2% | 2,727人 | 11.3% | 3,499人 | 14.7% |

| 令和3年度 | 3,030人 | 10.4% | 9,561人 | 32.6% | 6,365人 | 22.8% | 6,761人 | 24.1% |

※四科目合格者含む

※※出典:一般財団法人電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験科目別内訳」

https://www.shiken.or.jp/

理論分野の合格率は、年度ごとにバラつきが生じています。そのため、上記の合格率は参考程度にとどめ、自分が合格できるよう効率よく対策することが大切です。

また電験三種は合格基準点を満たす方が少ない場合、合格基準点が低くなる場合がありますが、理論においては直近の試験での変更はありません。合格基準点は基本的に変動しないものと考えて、60点以上取れるよう対策するのがよいといえるでしょう。

| 理論 | 電力 | 機械 | 法規 | |

| 令和7年度上期 | 60点 | 60点 | 55点 | 60点 |

| 令和6年度下期 | 60点 | 55点 | 60点 | 60点 |

| 令和6年度上期 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 |

| 令和5年度下期 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 |

| 令和5年度上期 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 |

| 令和4年度下期 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 |

| 令和4年度上期 | 60点 | 60点 | 55点 | 54点 |

| 令和3年度 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 |

3.電験三種の理論に合格するための勉強時間

電験三種試験の合格に必要な勉強時間の目安は、約1,000時間といわれています。

1,000時間を4科目で均等に分けると、合格するための勉強時間は理論上は250時間となります。

ただし、数学や物理に苦手意識がある方は、難しいと感じたり、逆に理系科目の学習経験がある方は、勉強時間を短くすることができたりするため、実務経験および個人の学習レベルに応じて、勉強時間は異なります。まずは過去問に取り組んで自分の実力を客観的に把握することが大切です。

4.理論分野の試験内容と試験問題

ここまで、理論分野の概要や過去5年間の合格率を紹介しましたが、「出題内容や試験問題がどんななのか知りたい」といった方もいるのではないでしょうか。

ここでは、理論分野の試験内容と試験問題を解説します。

理論分野の試験内容

理論分野は、以下の試験内容で実施されます。

| 理論 出題範囲 | 解 答 数 |

| 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの | A問題:14題(配点:1問あたり5点) B問題:※ 3題(配点:1問あたり10点) |

※選択問題を含んだ解答数

試験内容をみると、試験範囲は幅広いことがわかります。

また、A問題の出題数が多い傾向があるため、A問題の正答率を上げて8割以上の点数を稼ぎ、B問題を半分以上解けるよう対策して合格を狙うことが大切です。

また、試験時間は90分(1時間30分)と長めに感じるかもしれませんが、スムーズに計算問題を進めなければ時間は足りなくなります。試験が開始したら、試験問題全体を確認し、解ける問題から解き進めるといった工夫が必要です。

理論分野の試験問題

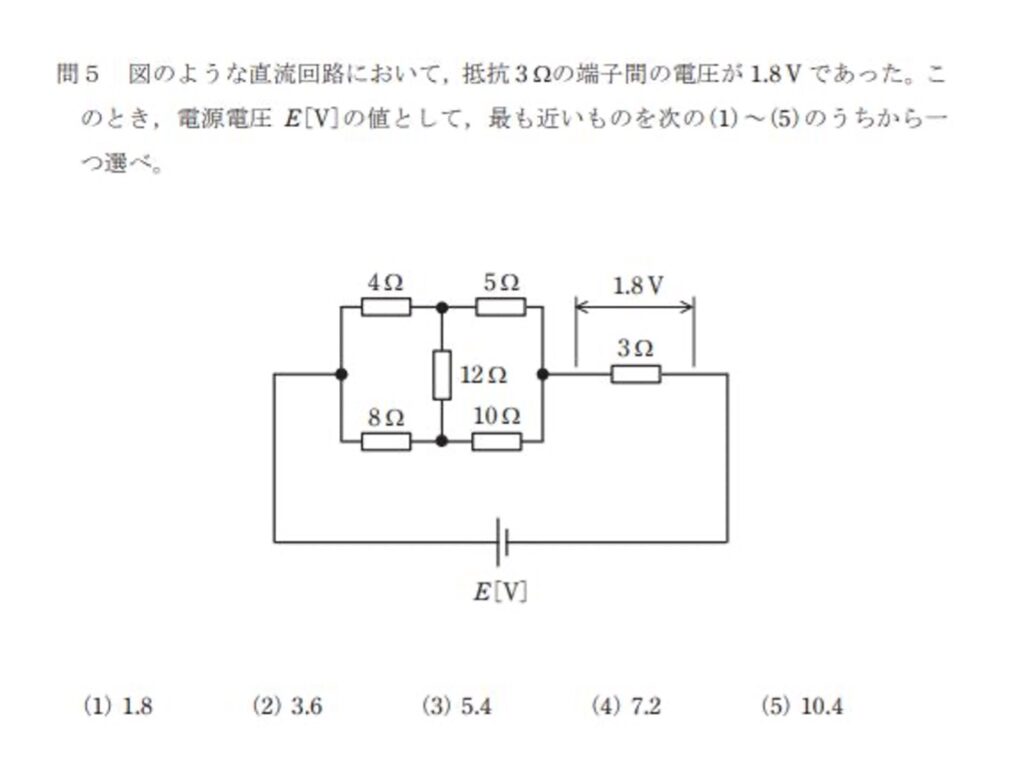

理論分野では、計算問題が多く出題されます。以下は、令和4年度の下期試験に出題された計算問題の1つです。

※出典:一般財団法人 電気技術者試験センター【問題】令和4年度下期試験 第三種電気主任技術者

https://www.shiken.or.jp/answer/index_list.php?exam_type=30

※最近の試験問題は下記をご覧ください

https://www.shiken.or.jp/chief/third/qa

理論の計算問題は、1つの値を算出し、算出した値を再度活用するような問題が多い傾向です。

そのため、一つ一つの情報を正しく導き出すための知識と計算能力が求められます。また、試験本番では関数電卓の使用が禁じられているため、一般的な電卓を用いて計算を素早くできるよう対策することも大切です。

このほかの合格に必要なポイントに関しては、後述します。

5.理論分野を合格するには

電験三種の理論分野に合格するには、以下の3つのポイントを踏まえて対策してください。

- 参考書で長い期間をかけすぎない

- 問題集は反復して誤答を徹底的に確認する

- 本番と同じ時間で問題を解き進める

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

ポイント①参考書で長い期間をかけすぎない

理論分野を勉強する際、最初は参考書を開いてさまざまな理論の概要や公式などの基本的な部分から勉強する方は少なくありません。基礎から勉強するのは悪いことではありませんが、参考書を何周も繰り返し勉強しすぎないようご注意ください。

というのも、理論は計算問題を中心に出題される科目ですが、実際に出題される試験問題は参考書にある基礎的な部分に応用を加えたものばかりです。公式にそのまま当てはめれば問題が解けるわけではありません。

そのため、参考書の例題をある程度解き、問題の傾向と解き方を身につけたら過去問題を解いて、過去の出題傾向やどんな問題が出題されるのか把握しましょう。得意・苦手分野を把握したり、応用能力を高めたりすることによって本番で問題を解く力が身につきます。

ポイント②問題集は反復して誤答を徹底的に確認する

理論の対策で問題集の反復は欠かせません。過去5〜10年分の問題を2〜3周を目安に繰り返し解き直してください。

問題集を反復する際、誤答をスルーしないことが大切です。解説を読み込んだり参考書やテキスト、Youtubeなどの動画チャンネルを併用したりして理解を深め、再度同じような問題が出題された際に解けるよう対策しましょう。わからない問題を解けないままにせず、取り組むようにしましょう。

過去問を繰り返し解いていると、内容を理解しきれてないけど使う式や解答の記号だけわかる状態に陥ることがあります。その際は「なぜこの公式が使われているのか」といった細かな部分まで説明できるかを基準に応用力を鍛えてください。

公式や法則もただ暗記するだけではなく、なぜこの式になるのかを理解できるようにしましょう。

過去問題の反復練習の中で、徐々に試験問題を解く力を養うことで合格に近づきます。

また、試験問題を解く中で重要なことは、「簡単な問題は絶対に落とさない」ということです。

問題は、難しい問題ばかりではありません。冷静に考えればすぐ分かる問題を一つずつ焦らずに、確実に得点していくことが合格への近道です。

ポイント③本番と同じ時間で問題を解き進める

理論の試験本番では、制限時間が90分に設定されています。そのため、試験日までの対策で試験時間に慣れておくことが大切です。

もし、試験時間に慣れていなければ、1問あたりに時間をかけすぎて試験時間内に問題を解ききれなくなります。試験では、出題される問題を素早く正確に解く力が求められるというわけです。

予想問題や解いたことのない年度の過去問題は、本番を意識して試験時間90分で解き進めましょう。結果、点数を確認したり誤答部分を確認したりしてさらなる実力向上に努めることが大切です。

6.まとめ

電験三種の理論は、電気の基礎全てを扱う、計算問題が中心の最重要科目です。合格への道は決して簡単ではありませんが、カギは明確です。

合格基準点60点を突破するためには、参考書ばかりに時間をかけず、過去問を使って応用力を鍛えることが最優先です。さらに、「なぜ間違えたのか」を徹底的に追求し、本番と同じ90分間で解く練習を繰り返すことで、試験に必要なスピードと正確性が身につきます。

この記事でご紹介した勉強のコツを実践し、理論分野を効率的に攻略して、電験三種合格への第一歩を踏み出しましょう。